愛媛大学 理工学研究科

研究概要

河川堤防 堤体内の液状化

1 河川堤防の地震時被害

2 堤体内の液状化

2.1被害事例

2.2被害メカニズム

2.3堤防の点検法

2.4対策法

3 発表論文リスト

河川堤防の地震時被害

堤防の地震時被害は主に液状化によるものである(注1)。戦後の主な被害地震である新潟地震(1964)や日本海中部地震(1983),兵庫県南部地震(1995)では多くの堤防が被災し,それらの原因が基礎地盤の液状化であることから,基礎地盤の液状化による被害メカニズムと対策法の開発が行われてきた。しかしながら,1993年の釧路沖地震により被災した釧路川堤防は,北海道特有のピート地盤上の堤体が,基礎地盤ではなく堤体自体の液状化によって大きく損傷・沈下したことが明らかになった(注2)。その後,東日本大震災(2011)では関東から東北にかけて直轄区間だけでもおよそ2000箇所,延長約240kmに及ぶ堤防が被災し,その大半が堤体の液状化が原因であるとされた(注3)。

(注1)液状化する可能性のある土層や堤体土を含まない場合,過去の地震による天端沈下率は5%以下である。一方,液状化した場合には沈下率は最大で75%にも及ぶ。

(注2)堤体内液状化は佐々木康らの調査により明らかにされた。被災した釧路川の統内堤防は液状化しないピート地盤上に建設された堤防であった。この築堤により圧縮性の大きなピートが沈下し,そのくぼみに地下水位が形成され飽和状態となった堤体土が地震によって液状化した。

(注3)東北地方には軟弱な粘土層が地表面に存在する地盤が広く分布しており,その上に築堤された堤防の多くは釧路川の堤防と同様に沈下し堤体内に常に地下水位を有していた。

堤体内の液状化

堤体内の液状化に関する研究や対策工法の検討は我が国ではほとんどされてこなかった。米国ではサンフェルナンドダムの液状化による決壊を機に研究がされていたが,釧路川や東北の事例とは被害メカニズムを異にするものである。

被害事例

1993年釧路沖地震

1993年釧路沖地震によって被災した釧路川堤防。基礎地盤のピートは含水比がおよそ800〜1000%であり,堤防は砂質土で構成されていて堤体のN値は非常に小さかった。

写真と図はJGS(2001):Case Histories of Post-Liquefaction Remediationより

2011年東北太平洋沖地震

堤体の裏面がずり落ちた利根川堤防 原形をとどめないほど変形・沈下した涸沼川堤防

鳴瀬川堤防・下中ノ目上流地区。堤体液状化により変形した堤防は,基礎地盤上を堤体が横滑りして広がり,しばしば法尻は上凸(盛り上がった)の形状となる。堤体には多数の縦断クラックが生じ,クラックには噴砂が見られることもある。

2003年十勝沖地震

2003年十勝沖地震による十勝川堤防の被害(十勝川右岸3.5k)ここでも多数の縦断クラックが発生し,クラック内には噴砂が見られた。

被害メカニズム

堤体内液状化の被災メカニズムは次のようにまとめられる。

- 圧縮性の高く透水性の低い軟弱地盤上に築堤することにより,基礎地盤が圧密沈下し,堤体底面は凹面状となる。

- 雨水や地下水がこの凹み上に常に滞留し,堤体内に地下水位面を形成する。

- 地震時に堤体内の飽和領域が液状化し,堤体が大きく変形,天端が沈下する。

これらの過程における詳細なメカニズムは明らかになっていない。例えば,地下水位面の高さ(堤体内の飽和域の厚さ)と雨量等の関係,堤体内の比較的薄い飽和層が液状化することにより大変形するのか,などという基本的な疑問にも明確な答えは用意できていない。

そこで,単純化した模型実験で堤体内の状況を詳細に調べた。ここでは遠心模型実験を行った(注3)。

Okamura & Tamamura (2011),Okamura, Tamamura & Yamamoto (2012)の研究

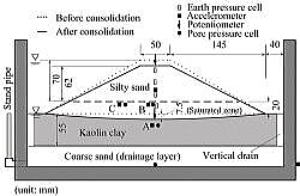

水平な軟弱粘土地盤上に堤体を築き,これを遠心場にて自重圧密し,そのときの堤体沈下量と盛土内の応力を測定した。

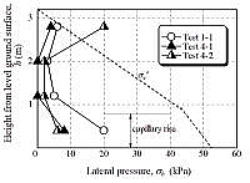

堤体中央断面の水平応力は,鉛直応力に比べて相当低いことがわかった。実験

は,基礎地盤の土質として粘土だけでなく砂のケースも行った。その結果,基礎地盤が圧密沈下するケースでは堤体底面での水平土圧の低下が大きく,天端付近では逆に土圧が大きくなることがわかった。これは,堤体の変形状況と対応したものであ った。すなわち,堤体底面付近では水平方向に伸張,天端付近では圧縮変形していた。

った。すなわち,堤体底面付近では水平方向に伸張,天端付近では圧縮変形していた。

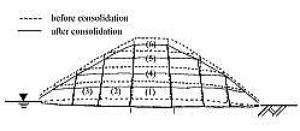

続いて模型を加振し液状化させ,その時の加速度応答,過剰間隙水圧,堤体の変形状

況,沈下量を測定した。

その結果,薄い液状化層が大変形し,堤防の高さが約1/2程度になるまで天端が沈下し

た。そのとき堤体は水平方向に大きく伸張変形し,堤体表面には縦断クラックが発生した。

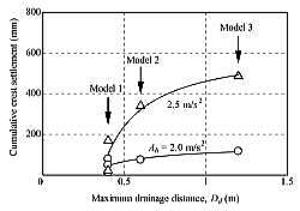

このような実験を,基礎地盤の条件を数通りに変えて行った。基礎地盤が軟弱粘土で築堤により圧密沈下する模型,同じ粘土だが予め過圧密状態としておき築堤による圧密沈 下が小さい模型,透水性が良く圧密沈下しない密な砂層の模型,等である。堤体内の薄い飽和層が加振により液状化する場合,排水の影響がある程度現れるのではないか(注4),というのがこの実験での着眼点である。堤体内の飽和層の厚さを0.8mまたは1.2mに設定し,加振によって生じた沈下量を比較すると,飽和層が厚いほど沈下量が大きく,また基礎地盤が粘土の場合(堤体底面が非排水境界)の方が砂の場合(排水境界に近い状態)よりも大きいことがわかった。これは,堤体飽和

下が小さい模型,透水性が良く圧密沈下しない密な砂層の模型,等である。堤体内の薄い飽和層が加振により液状化する場合,排水の影響がある程度現れるのではないか(注4),というのがこの実験での着眼点である。堤体内の飽和層の厚さを0.8mまたは1.2mに設定し,加振によって生じた沈下量を比較すると,飽和層が厚いほど沈下量が大きく,また基礎地盤が粘土の場合(堤体底面が非排水境界)の方が砂の場合(排水境界に近い状態)よりも大きいことがわかった。これは,堤体飽和 層内に設置した間隙水圧計の測定結果とも対応している。

層内に設置した間隙水圧計の測定結果とも対応している。

これらの研究から,堤体内の薄い飽和砂質土層は液状化することにより堤体に大変形を生じさせ得ること,加振中にも排水が生じ得るためその影響により液状化の状態や堤体変形量に影響があること,堤体内部の応力状態は基礎地盤の圧密変形により大きく変化すること,が明らかになった。

(注3)この研究で遠心模型実験を行うことのメリットは,毛管上昇高さの縮尺率を合わせることが出来ることである。現場同じ土を用いて小型の縮尺模型実験を行うと,毛管上昇により模型の盛土全体が飽和した状態となり,加振すると盛土全体が液状化することになり,実際の現象とは全く異なった者となってしまう。一方,遠心模型実験では毛管上昇高さも縮尺される。

(注3)この研究で遠心模型実験を行うことのメリットは,毛管上昇高さの縮尺率を合わせることが出来ることである。現場同じ土を用いて小型の縮尺模型実験を行うと,毛管上昇により模型の盛土全体が飽和した状態となり,加振すると盛土全体が液状化することになり,実際の現象とは全く異なった者となってしまう。一方,遠心模型実験では毛管上昇高さも縮尺される。

(注4)実務で用いられる通常の液状化判定などでは,地盤を非排水状態と仮定する。また道路橋示方書では層厚が1m以下の極く薄い液浄化層は無視する。しかし,堤体内 液状化問題では薄い液状化層により大変形が生じ得るため,薄い液状化層も取り扱わざるを得ず,したがって地震中の排水問題にも注意を払う必要がある。

液状化問題では薄い液状化層により大変形が生じ得るため,薄い液状化層も取り扱わざるを得ず,したがって地震中の排水問題にも注意を払う必要がある。

堤防の点検法

現在の実務で用いられている通常の液状化判定法は,地盤を非排水状態と仮定しているが,堤体内液状化問題では薄い液状化層を主に対象とするため,地震中でもある程度の排水が生じその影響が無視し得ない。

これまでの河川堤防の耐震対策(注5)では,基礎地盤の液状化を対象とし,液状化発生の有無を判断し(液状化判定),液状化する場合には堤体の沈下量評価を行い,過大な沈下が想定される場合には沈下抑制工法が施工されてきた。2011年の東北太平洋沖地震を契機に,基礎地盤の液状化だけでなく堤体の液状化も対象となった。そこでまずは液状化判定法の適用性を検証する必要があるものと考えた。

Okamura & Hayashi (2014),岡村・林(2014),Okamura & Nelson(2016)の研究

現行の液状化判定法の適用性の検証 −堤体内液状化により被災した堤防および無被災堤防の液状化判定−

2011年地震で大きな被害を受けた堤防,およびその周辺の無被災堤防では,ボーリン グ,サウンディング等の詳細な調査が行われた。その中から,堤体内液状化が被災原因であると推定された堤防(18箇所)とそれらの近傍の無被災堤防(12箇所)に対し,現行の液状化判定法による液状化判定を行った。地表面加速度は,近傍の加速度計で計測された最大加速度分布を内挿し求めたものを用い,地震動に関する係数cwは1.0とした。沈下量がゼロの白丸が無被災堤防の結果である。被害堤防についてはFL値が全て1以下となっており,被害の実態と整合している。しかしながら,無被害堤防のFL値も全て1以下となっており,FL値による被害と無被害の判別は出来ていない。

グ,サウンディング等の詳細な調査が行われた。その中から,堤体内液状化が被災原因であると推定された堤防(18箇所)とそれらの近傍の無被災堤防(12箇所)に対し,現行の液状化判定法による液状化判定を行った。地表面加速度は,近傍の加速度計で計測された最大加速度分布を内挿し求めたものを用い,地震動に関する係数cwは1.0とした。沈下量がゼロの白丸が無被災堤防の結果である。被害堤防についてはFL値が全て1以下となっており,被害の実態と整合している。しかしながら,無被害堤防のFL値も全て1以下となっており,FL値による被害と無被害の判別は出来ていない。

液状化層厚と天端沈下量の関係をみると,被害堤防の液状化層厚は1m以上であり,無 被災堤防と比較すると全体的に層厚が大きい傾向がある。

被災堤防と比較すると全体的に層厚が大きい傾向がある。

堤体内液状化に対して現行の液状化判定法がFL値を過小評価することの理由の一つ

に,排水の影響が考えられる。すなわち,液状化判定法では非排水状態の強度を液状化抵抗率として用いるが,薄い砂層の場合には地震中の短い時間でも液状化層からある程度の排水が生じ,それによって発揮される液状化強度が大きくなることが考えられる。そこで,この排水の影響を定量的に調べるために遠心模型実験を行った。

遠心模型は層厚1mの飽和層と上載圧層からなる地盤で,間隙流体の粘性を変えることにより透水係数が異なる地盤の実験を行った。その他,地盤の密度をDr=40%と70 %に,また上載圧を0〜32kPaに変えて系統的に実験を行った。その結果液状化強度の増加率と,液状化するまでに地盤からの排水によって生じる体積ひずみ(εv

max)とにユニークな関係があることがわかった。なお,この体積ひずみは次式によって簡便に求めた。

%に,また上載圧を0〜32kPaに変えて系統的に実験を行った。その結果液状化強度の増加率と,液状化するまでに地盤からの排水によって生じる体積ひずみ(εv

max)とにユニークな関係があることがわかった。なお,この体積ひずみは次式によって簡便に求めた。

ここで本章では,体積ひずみによる液状化強度増加率を非排水状態の液状化強度に乗 じることにより,排水を考慮した液状化判定を行う。すなわち,第2章で検討した地点の液状化判定に,排水による液状化強度増加率を乗じた液状化強度を用いた。液状化強度増加率には図10に示した二本の曲線,すなわち,不飽和三軸試験から得られた体積ひずみとLRRの関係式(今回の遠心実験の下限に対応)とこれを遠心実験の上限に対応するよう平行移動した関係式,を用いた。また,透水係数は現地サンプリング試料の粒度試験結果よりCregerの式を用いて求め,tdは阿武隈川近傍のK-Net地震記録において,加速度が初めて50galとなった時刻から最大加速度となった時刻までの16秒間とした。

じることにより,排水を考慮した液状化判定を行う。すなわち,第2章で検討した地点の液状化判定に,排水による液状化強度増加率を乗じた液状化強度を用いた。液状化強度増加率には図10に示した二本の曲線,すなわち,不飽和三軸試験から得られた体積ひずみとLRRの関係式(今回の遠心実験の下限に対応)とこれを遠心実験の上限に対応するよう平行移動した関係式,を用いた。また,透水係数は現地サンプリング試料の粒度試験結果よりCregerの式を用いて求め,tdは阿武隈川近傍のK-Net地震記録において,加速度が初めて50galとなった時刻から最大加速度となった時刻までの16秒間とした。

被災地点については,排水の影響の有無に関わらず全ての地点でFLが1以下と正しく判定されている。また無被災地点については,現行の方法が全地点のFLを1以下と謝った判定しているのに対し,排水の影響を考慮することによって半数近くの地点でFLを1以上と正しく判定しており,排水の影響を考慮することによって大幅に改善されたものと言える。

これらの研究成果は,「レベル2地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル」(国土交通省)に採り入れられ,実務で活用されている。

(注5)実務で用いられる通常の液状化判定などでは,地盤を非排水状態と仮定する。また道路橋示方書では層厚が1m以下の極く薄い液浄化層は無視する。しかし,堤体内液状化問題では薄い液状化層により大変形が生じ得るため,薄い液状化層も取り扱わざるを得ず,したがって地震中の排水問題にも注意を払う必要がある。

対策法

発表論文リスト

Mitsu Okamura and Shuji Tamamura (2011): Seismic stability of embankment on soft soil deposit, Int. J. Physical Modelling in Geotechnics, Vol. 11, No. 2, pp. 1-8.

Mitsu Okamura, Shuji Tamamura and Rikuto Yamamoto (2013): Seismic stability

of embankment subjected to pre-deformation due to foundation consolidation.

Soils and Foundations, Vol. 53, No. 1, pp. 11-22.

岡村未対・林秀太朗(2014):薄い砂層の液状化判定法に関する研究, 第14回地震工学シンポジウム, pp. 2427-2436.

M. Okamura and S. Hayashi (2014): Damage to river levees by the 2011 Off

the Pacific Coast Tohoku earthquake and prediction of liquefaction in levees,

Geotechnics for Catastrophic Flooding Events -Iai (Ed) Taylor & Francis

Group, ISBN 978-1-138-02709-1, pp. 57- 67

M. Okamura and F.C. Nelson (2015): Liquefaction assessment of thin sand

layers with partially drained condition, Proc. 6th International Conference

on Earthquake Geotechnical Engineering