主な研究設備

- 遠心載荷装置

遠心載荷装置は,縮小した模型の中で,実際と同じような現象を再現できる実験装置です。堤防や道路,ダム,擁壁,トンネル,構造物の基礎などは,どれも非常に大きな構造物です。したがって,地震や豪雨,洪水などに対する安定性を実験的に調べるためには,実際の大きさではなく,縮小した模型(縮尺模型)を使った実験が不可欠です。しかし,地盤を構成する土は,縮尺模型の中では実際と同じような動きをしないことが知られています。そこで使用されるのが遠心載荷装置です。たとえば,実物の1/50サイズの縮尺模型に対して,重力の50倍に相当する50gの遠心加速度を与えます。その状態で,地震動を模した振動や,豪雨を再現するための散水を加えることで,小さな模型内でも実物と同じような挙動を再現することができます。

・仕様

愛媛大学地盤工学研究室では,回転半径約1.6mの小型ビーム型遠心載荷装置を所有しています。60cm×50cmの大きさのプラットフォーム上に,幅50cm,深さ30cm程度の模型土槽を搭載し,最大100gの遠心加速度を与えることができます。

・計測装置

模型内で生じる現象は,模型に設置した加速度計,水圧計,変位計,ひずみ計,荷重計,水分計など最大44個のセンサーで計測し,遠心載荷装置内に搭載したPCに収録します。また,装置内には複数の小型CCDカメラやGoProを設置しており,撮影した写真や動画をPIV解析やSfM解析などの画像解析に活用します。

・メカニカル振動台

最大加振加速度25gのメカニカル振動台を利用することで,レベル2地震動と呼ばれる強い地震動を受ける地盤の動的現象(液状化現象,地盤振動,斜面崩壊,構造物の沈下・傾斜など)に関する実験を行うことができます。

・降雨発生装置

原型スケールで最大100mm/h程度の豪雨を再現可能な降雨発生装置を搭載し,豪雨時の斜面崩壊や雨水の地盤内への浸透現象に関する実験などを行うことができます。

・その他

コーン貫入試験装置やベンダーエレメントにより,地盤強度特性をプロファイリングすることができます。また,レーザープロファイラーを搭載し,模型表面の3D−DEMを高精度で取得することができます。

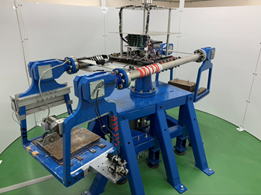

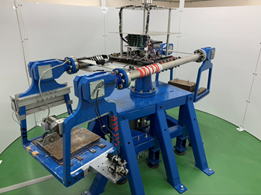

- 大型パイピング実験装置

長さ4.8m,奥行き0.9mの大型土槽を用いた実験により,河川堤防基礎地盤におけるパイピング現象の解明に取り組んでいます。この実験では,使用する砂の量は3,000kg以上に達し,透明なアクリル製堤体を用いることで,基礎地盤表面に現れるパイピング形状の進展を追跡することができます。

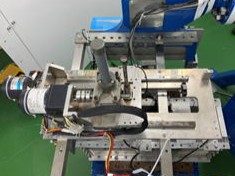

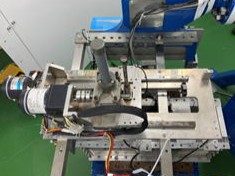

- 空圧サーボ式繰返し三軸試験装置

空圧サーボ式繰返し三軸試験装置は,主に砂質土の液状化強度特性を調べるための装置です。軸差応力を空圧サーボ式で与えます。地下水位以下にある地盤のほとんどは,土中に空気を含まずに完全に水で飽和しており,地盤の液状化が問題となる場合のほとんどは飽和土の液状化です。この装置は,飽和砂質土の地震時の液状化強度特性を調べるために使用され,軸差応力を高精度でコントロールし,繰返し載荷中の間隙水圧やひずみを精度良く測定することができます。

- ネットワーク型 RTK-GNSS,カメラドローン

ネットワーク型RTK-GNSSは,全国に張り巡らされた電子基準点から作成された補正情報を用いることにより,リアルタイムで1~2cm精度の測量を効率的に行う装置です(RTK:リアルタイム・キネマティック)。この装置は持ち運びが容易であり,単体でも現場の任意点の高精度座標を取得できます。

また,空中からドローンで複数の写真を撮影し,SfM解析によって3次元のDEMを構築することが出来ます。ドローンに搭載されているGPSは精度が低いため,地表に予め設置した標点の位置情報をRTK-GNSSで正確に取得することで,DEMの精度を大幅に向上させることができます。私たちの研究室では,この技術で取得したDEMを用いて堤防の経時的な変形挙動について研究しているほか,災害後(斜面崩壊,液状化後の地盤流動など)の地表面形状計測に活用しています。