研究テーマ

- 液状化のメカニズム

日本の人口と資産は,大地震が発生した際に液状化のリスクが高い低平地に集中しています。地盤の液状化が直接人命に影響を与えることは少ないものの,電気・通信・上下水道といったライフラインや,海岸・河川堤防などの防災施設,さらには空港・港湾・道路といった物流インフラが液状化により被災すると,私たちの生活に重大な影響を及ぼします。

液状化に関する研究は,1964年に発生したアラスカ地震と新潟地震を契機として,世界中で本格的にスタートしました。これまでの液状化の研究と実務では,現象の理解を進めるために,ある程度条件を単純化する手法が取られ,多くの重要な成果が得られてきました。たとえば,地盤内で水の移動が生じない非排水状態を前提に地盤が扱われてきましたが,実際の地盤では,たとえ数十秒間という短い地震動の間であっても,地中の水は移動するため,完全な非排水状態が成り立っているとは限りません。また,粒径の大きい礫質土は液状化しにくいとされてきましたが,本質的な液状化のしやすさは粒径そのものではなく,地盤の体積変化特性に依存すると考えられます。

このように,実務への適用のために単純化されてきた現象と,現実の地盤で起こるより複雑な現象とのギャップを埋めることは,液状化のメカニズムのより深い理解につながります。そして,その成果は,現行の液状化判定法のさらなる高精度化へと結びついていきます。

- 液状化対策

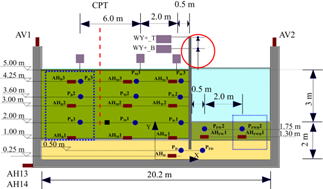

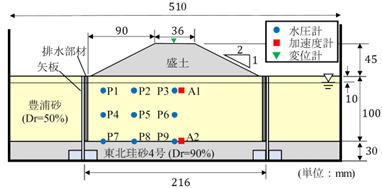

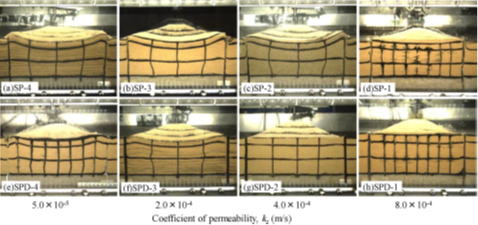

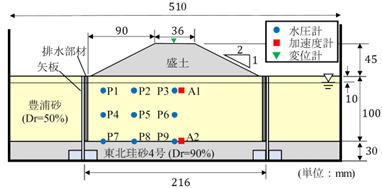

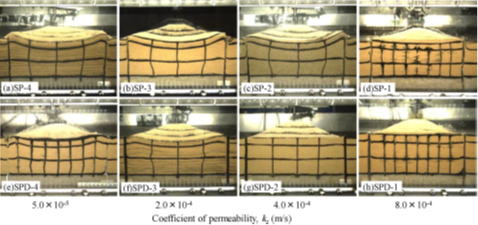

液状化による被災リスクを低減することは,私たちの社会生活の安定を保障する上で極めて重要です。これまでに様々な液状化対策が考案されてきましたが,それぞれに長所と短所があり,対策が適した状況も異なります。たとえば,私たちの研究室では,河川堤防への適用を想定した液状化対策の開発を念頭に,グラベルドレーンや排水機能付矢板を用いた過剰間隙水圧消散工法の効果検証を進めてきました。これらの対策では,地盤の透水性や圧縮性を考慮し,対策範囲を適切に設計することで高い効果が得られることが明らかになってきています。しかしその一方で,これらの対策は高価を発揮する代わりに,地盤沈下を避けれれないというデメリットも抱えています。現在,このデメリットを正しく評価し,その解決に向けた研究を進めています。

- 液状化による大規模地盤流動現象

2018年9月にインドネシア・スラウェシ島で発生した大地震により,極めて大規模な地盤流動が複数発生しました。その流動距離は,これまでの前例(数m~数10m)を大きく超え,最長で1kmに達する箇所もあり,2000人を超える多くの犠牲者が出ました。当研究室では,2019年に大規模な現地調査を実施し,7箇所でのトレンチ掘削,UAVによる測量,現地被災者へのインタビューなどを行いました。

さらに,2023年12月には中国・積石山で発生した大地震により,再び大規模な地盤流動現象が発生し,両者の発生要因の共通点が注目されています。我々の研究室では,地盤材料の要素試験や遠心模型実験などを駆使して,この未曾有の大規模流動現象の解明を進めています。

- 河川堤防の安定性

治水を担うインフラの中で,河川堤防は最も重要な構造物です。洪水時に破堤することなく氾濫を防ぐことにより,堤内側に住む私たちの生活が守られています。河川堤防の総延長は,直轄河川だけで約2万kmに及び,県管理河川はその10倍以上となります。河川堤防は,主に明治時代から現在に至るまで,嵩上げと拡幅を繰り返しており,現在では,直轄河川で約100年に一度,県管理河川で約30年に一度の頻度で発生する高水を防ぐことができるよう整備が進められています。しかし,この目標を達するには,まだ数十年以上かかる見込みです。一方,既に完成している堤防の質を点検すると,明治や昭和時代に築堤した部分の多くで適切な材料が使用されておらず,締固めも十分でないことがわかっています。高水時に安定して止水できるかどうか疑問が持たれる箇所も多く,現在の河川堤防の安全性を高めることは喫緊の課題です。

私たちの研究室では,河川堤防の破堤形態の一つある堤体基礎地盤のパイピング現象に着目し,様々なスケールの模型実験や数値解析を駆使してそのメカニズムの解明に取り組んでいます。また,RTK-GNSSとドローンを活用して堤体表面の3次元DEMを取得し,簡易動的コーン貫入試験で堤体の強度を計測するほか,トレンチ掘削による基礎地盤の観察など,現地調査にも積極的に取り組んでいます。

- 埋設パイプラインの維持・改修

地盤の中には,上下水,工業用水,農業用水を運ぶためのパイプラインが張り巡らされています。その中でも,農業用水は日本の水使用量の約2/3を占めており,農業用パイプラインの総延長は40万kmに達するといわれています。これらの農業用パイプラインは深刻な老朽化に直面しており,耐用年数を超えたパイプラインが増加しています。老朽化したパイプラインは,材料劣化や強度低下に伴う突発事故の発生や流下能力の低下を招くだけでなく,大規模地震などの自然災害に対するリスクも増大することから,その改修は喫緊の課題です。

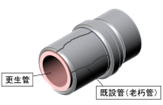

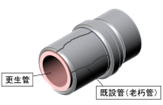

老朽化した管路を交換するためには,地盤を掘削し,既設管を取り除いて新しい管を敷設する必要がありますが,この方法はコストがかかるだけでなく,長期間にわたって交通に影響を与え,建設廃棄物も発生します。一方,非開削改築工法では,老朽化した管路を掘削撤去することなく,既設管の内面に新たな管を構築することで,元々の管水路としての機能を回復できます。既設管の内部に新たに構築される管は「更生管」と呼ばれ,材質や構築方法に応じて様々な種類があります。管更生技術は下水道分野で発展してきた技術ですが,より運用環境の厳しい農業用パイプラインへの適用については十分に検証されていません。一般に,農業用パイプラインは下水道に比べて大口径で屈曲部を多く含み,何より,数百kPaの高圧で圧力送水される特徴があります。このような特殊な環境において,既設管の残存強度をどのように見積り,長期間にわたるクリープ特性を設計にどのように反映するかなど,多くの課題が残されています。

- ため池の維持・改修

ため池の歴史は古く,600年代に築造された狭山池が日本最古のため池といわれています。水田農業を主体とする日本では,圃場の拡大や土木技術の発達とともに水源として農業用ため池が数多く築造されており,その数は約15万箇所に上ります。これらのため池の約7割は江戸時代以前に築造されたものであるか,または築造年代が不明とされています。そのため,経験的な技術をもとに試行錯誤で築造されてきたことが推測されます。すなわち,河川堤防などと同様に,材料の選定が不十分で,締固め管理も適切に行われていないため,耐震性などに大きな課題を抱えています。このような老朽化した膨大な数のため池の改修を効率的に進めるためには,従来のような堤体全体を対象とした大規模な改修ではなく,堤体天端などの部分的な改修を進めるなどの工夫が必要です。私たちの研究室では,神戸大学や農研機構との共同研究により,新たな改修工法の開発に取り組んでいます。

- 遠心模型実験技術の向上

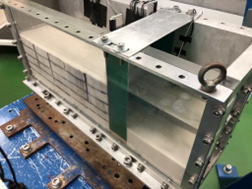

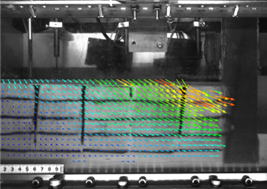

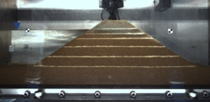

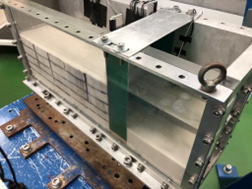

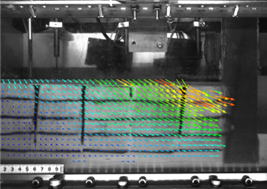

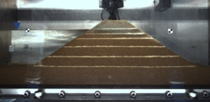

遠心模型実験は地盤工学分野に特有の実験技術であり,縮尺模型に重力の数十倍の遠心加速度を付与することにより,実際の寸法の地盤挙動を再現することができます。遠心模型実験は非常に強力な実験ツールですが,多くの制約があることも事実です。実験中は装置が常に高速回転しているため,人が近づくことはできず,付帯装置は遠隔操作が前提となります。重力場の実験と比較して,地盤模型は小型であるため,使用できる計測器やカメラも小型である必要があります。また,それらの装置は,高い遠心加速度に耐えられる強度を持っていなければなりません。近年では技術の進化により,計測器やカメラはより小型で高性能なものとなり,遠心装置に搭載できるミニPCの性能も向上しています。これらの最新技術を遠心模型実験に応用し,遠心模型実験技術の絶え間ない向上を目指すことが重要です。

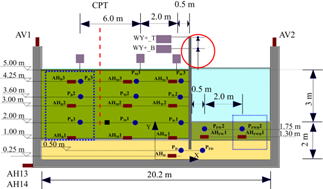

その取り組みの一環として,私たちの研究室は,LEAP(Liquefaction Experiments and Analysis Projects)と呼ばれる国際的な遠心模型実験技術に関するプロジェクトに長年参加しています。LEAPは,液状化に関する遠心模型実験のV&V(Verification

and Validation)を目的としており,世界各地の10の研究機関が同一の地盤模型を作製し,得られた実験結果を比較する一斉実験を行なっています。今後も,私たちの研究室は同プロジェクトへの参加を通して,世界の遠心模型実験技術の向上に貢献していきます。